| 哺乳綱・海牛目 manmmalia・Sirenia |

|

|---|

海牛(sea cow)の種類

画像をクリックすると詳細ページが見られます。

海牛目の起源と進化

| 海牛目は、長鼻目(ゾウ目)と近縁であり、現存する唯一の草食性海洋哺乳類であり、完全に水生に なった唯一の草食性哺乳類のグループである。海牛目は、初期にテチス海に住んでいた可能性が高 く、最古の化石は、ジャマイカの始新世(5000万年前)の地層で発見されたペゾシーレン(Pezosiren) である。ペゾシーレンは、水生に適応しながらも、四肢を持ち、陸上での体重負荷に耐える関節を 残していたと見られる。その後、漸新世から中新世の間にグループの多様性が増した。中新世には、 気候寒冷化、海洋の変化、および人間の干渉の結果として属種が減少していった。 |

|---|

|

|---|

|

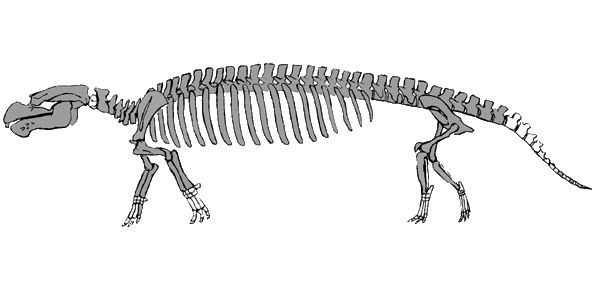

| ペゾシーレン・ポルテッリ(Pezosiren portelli)の再構成された複合骨 格。側面図、長さ約2.1m。影付きの部分は、化石である。白抜きの部分 (頬骨、環椎、腓骨、足先のほとんどの骨、およびほとんどの尾椎)は、化 石では欠損していた。尾の長さ、および足の形と姿勢は部分的に推測であ る。 |

|

|---|

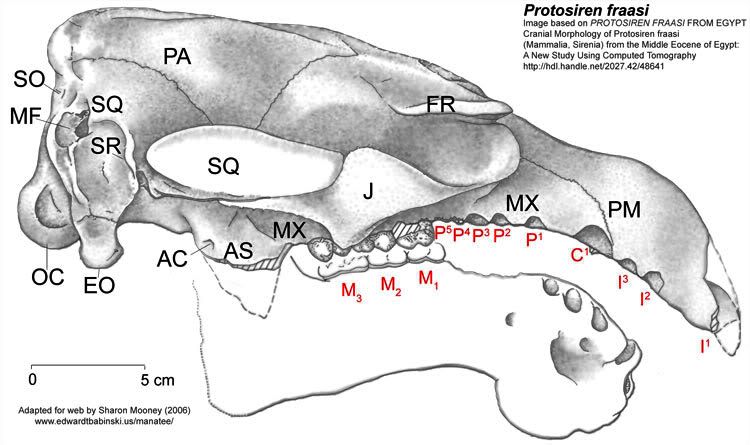

| ほとんどの現代の海牛目が共有する典型的な頭蓋骨と基本的な体型を持っ ていたが、まだ足ひれに改造されておらず、発達した4本の足も持ってい た。骨格は、がっしりして、クジラとは異なり、海綿質が少なく重い緻密 質が多く、重量を増し、沈みやすくしていた。現代の海牛目は、化石の先 祖と比較して歯を大幅に減らしている。初期の種には、永久的な小臼歯、 犬歯、切歯があったが、現代の種にはこれらの歯がない。 |

|

|---|

| 4780万年前の化石海牛目のプロトシーレン(Protosiren)の小臼歯(P)、犬歯(C)、切歯(I) の位置を示す図。 |

海牛類へ

パラエオアート館へ

トップページへ